Das Museum of African Design (MoAD) existiert nicht mehr. Einfach weg. Völlig irritiert stehen wir in dem Backsteingebäude mit dem Namenszug in prägnanten Lettern. Zwischen etwas Bauschutt und ein paar an die Wand gelehnten Brettern denken wir die Frage, ob das Kunst ist und der bekiffte Schwarze da oben an der Treppe vielleicht ein Museumswärter, dann doch nicht zu Ende.*

Als wir unseren afrikanischen Freunden erzählt haben, dass wir 5 Tage in Johannesburg bleiben wollen, haben wir zwei Reaktionen erfahren. Die einen haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und uns nur gewarnt, die anderen fanden es cool – endlich mal jemand, der sich auf diese Stadt einlässt, eine Stadt im Umbruch und Aufbruch, die ihr Kriminalitätsthema inzwischen einigermaßen in den Griff gekriegt hat.

Aber Johannesburg macht es einem nicht leicht. Inspiriert hatte uns vor allem ein Video der NZZ (https://www.youtube.com/watch?v=cmbWzjzpoDg), in dem es um spannende Entwicklungen ging, viel Kreativität, prosperierendes Kleinunternehmertum, alternative Konzepte und viel zu entdecken. Wir stürzen uns auf den Stadtteil Maboneng, das Vorzeigeprojekt der Stadt, das auch in Berlin sein könnte (Kreuzberg, Neukölln), und finden dort ein paar kleine Klamottenläden, ein paar Gastronomiebetriebe der modernen Art mit Fusion-Küche, die Home Made-Eisboutique, das Architekturbüro mit Kunstgalerie und großen Fenstern zur Straße, ein fröhliches Youth Hostel, dessen Gebäude zum Verkauf angeboten wird, und einige der Graffiti, auf die ich so scharf bin. Das Quartier gilt als sicher und ist in zwei Stunden abgelaufen.

Alsdann wird der Reiseführer durchgeblättert auf der Suche nach weiteren attraktiven Zielen. Es dauert nicht lange, bis wir merken, dass unsere Suche von wenig Erfolg gekrönt ist. Johannesburg mag sich in einem kreativen Wandlungsprozess befinden. Wir Touristen merken wenig bis nichts davon. Was wir bemerken ist, dass wir fast immer die einzigen Weißen sind, solange wir uns da aufhalten, wo wir glauben, dass diese Entwicklung stattfindet. Und auch, wenn die Stadt inzwischen als einigermaßen sicher gilt, so sind die Blicke, die man uns zuwirft, oft so bohrend und bedrohlich (auch wenn wir sie möglicherweise nur so interpretieren), dass uns ziemlich schnell ziemlich ungemütlich wird.

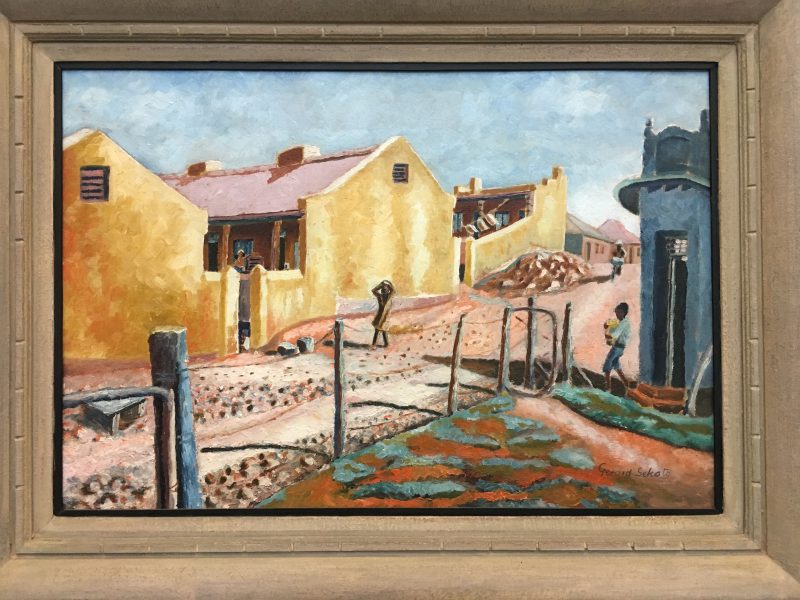

Es gibt nicht wenige Stellen, an denen wir vorbeikommen, wo ich gerne anhalten und aussteigen würde. Aber wir tun es nicht. Also sind wir darauf reduziert, uns auf eingetretenen touristischen Pfaden zu bewegen, was ich nicht so gerne mache. Doch auch hier erleben wir die Stadt als irritierend unvorbereitet auf Besucher von außen. Die Johannesburg Art Gallery, im Reiseführer (Stefan Lohse) als „eine der progressivsten Galerien des Landes“ angepriesen, hat wenig afrikanische Kunst zu bieten, sondern mehr ein Sammelsurium europäischer Werke unterschiedlichster Qualität. Wir sind die einzigen Besucher. Die Angestellte im Museumsshop ist sichtlich überrascht, dass sie ihren Blick vom Smartphone heben muss. Aber sie bedankt sich artig und ungetrübt freundlich für unseren Besuch, obwohl wir nichts gekauft haben, wie es hier (und in jedem Laden in diesem Land, den ich bisher betreten habe) übrigens alle tun. Makellose Manieren, Hut ab.

Das Apartheid-Museum bildet eine Ausnahme in diesem Reigen aus Enttäuschungen. Es ist in einem architektonisch interessant gestalteten und gut konzipierten Gebäude untergebracht und äußert informativ, wobei die Besucher einbezogen werden, wo dies möglich ist. Zum Beispiel wird man gleich am Eingang nach Zufallsprinzip in Schwarz oder Weiß eingeteilt und hat dann einen eigenen, entsprechenden Eingang zu wählen. Die Frage, warum das südliche Afrika heute so aussieht, wie es aussieht, erhält hier viele Antworten. Es ist zum Gruseln, wozu der Mensch fähig ist. Das ist nicht neu, aber immer wieder wahr. Und was Nelson Mandela sagen würde, wenn er sein Land heute erleben würde? Es ist ein zäher Prozess, bis Visionen, wie sie in der Bill of Rights (nach Auflösung der Apartheid) formuliert sind, wahr werden, nicht nur auf dem Papier.

Wie spannungsgeladen, schwierig und komplex das Zusammenleben von Schwarz und Weiß hier immer noch ist, erleben wir auf Schritt und Tritt. Dazu ist es nicht nötig, nach Soweto zu fahren, was wir uns sparen. Wir haben unsere Reise ja bereits mit einem unfreiwilligen Township-Besuch begonnen und können uns noch gut an das unbehagliche Gefühl erinnern, das uns damals beschlichen hat.

Wir erhalten eine Lektion der ganz anderen Art. Auf der Suche nach den Armbändern, wie ich sie mir vor ein paar Jahren in Franschhoek gekauft hatte, treffen wir Lianne Scher, die diese unter dem Label Lianne Landman fertigen lässt und verkauft. Sie lädt uns zu sich nach Hause ein. Die Adresse in Johannesburg liegt weit außerhalb. Die Stadt ist groß, wir fahren eine gute Stunde und landen wieder einmal vor den Toren eines Wohnviertels, wie sie sich die wohlhabenden Weißen eingerichtet haben. Wobei wohlhabend ein Euphemismus ist. Hinter den Mauern des Areals, dessen Sicherheitskontrollen akribisch sind, wird geklotzt und nicht gekleckert. Was für eine Welt! Da steht der eigene Golf-Caddy neben dem Porsche Cayenne und dem Zweit- und Drittwagen, da schwimmen die Kois und flitzt das (schwarze) Personal, da prunken die Polster und blitzt das Messing, da glänzt das Wasser im Pool, und die Klimaanlage läuft lautlos. Die Armbänder sind wunderschön, und das Geld kommt sicherlich nicht daher (der Herr des Hauses ist nicht anwesend), auch wenn sie nicht billig sind. Ich bin beeindruckt und gleichzeitig abgestoßen.

Am Wochenende belebt sich die Stadt. Da wir nicht in einem der reichen Bezirke wohnen, mit üppig bewässertem Grün und Stacheldraht, sondern mittendrin, werden die Ohrstöpsel zu unserem wichtigsten Reiseutensil (obwohl die Fenster des Hallmark House ganz gut abschotten). Der Getto-Blaster im Nebengebäude dröhnt, was aber nicht ganz so schlimm ist, da der Autoverkehr vier Etagen unter uns das meiste davon überschallt.

Der Neighbourgoods Market im Stadtteil Bramfontein am Samstag bringt ein bisschen Abwechslung in unseren Touristenalltag. Wir mischen uns unter’s Szene-Volk und heben den Altersdurchschnitt deutlich. Anders als erwartet (mal wieder), treffen wir in dieser Markthalle voller Leckereien zwar jede Menge junger Leute, viele mit Kleinkindern, und einen überproportional hohen Anteil an Weißen, aber die stylisch-trendigen Fashion Victims, die sehe ich nicht. Das einzige, was mal wieder ins Auge sticht, sind die vielen wunderbar kreativen Frisuren der Schwarzen. Was man mit diesen Haaren machen kann! Vielleicht habe ich aber mal wieder etwas nicht mitgekriegt und es ist derzeit angesagt, nach gar nichts auszusehen, vielleicht ist Understatement Trumpf, kreatives Styling out und die Vintage Läden, die ich bisher gesehen habe, in denen es wirklich nur Omas letzte Bluse ganz hinten aus dem Schrank zu kaufen gibt, sind tatsächlich die Orte, an denen man einkauft. Wie gesagt, ich hatte anderes erwartet. Johannesburg, dachte ich, sei die Mode-Kapitale Südafrikas. Oder ich habe die richtigen Orte nicht gefunden, mal wieder?

Um das wirkliche, aufstrebende Johannesburg zu erleben, muss man vermutlich länger hier bleiben. Ein halbes Jahr mindestens. Man muss Kontakte knüpfen und Insider-Plätze und -Veranstaltungen kennenlernen, und gut wäre es, wenn man nicht nur unter Weißen bliebe. Auf mich wirken die Schwarzen verrückter, mutiger, interessanter, und es wäre gut, den einen oder anderen an seiner Seite zu haben, wenn man sich frei durch diese Stadt bewegen will. Wir gehen heute noch ins Kino hier im sicheren Maboneng (thebioscope.co.za), und morgen ziehen wir weiter und machen endlich das, was alle Touristen machen, die hierher kommen: Tiere beobachten, Safari.

* Mittlerweile haben wir gehört, dass das Museum auf Grund zu geringer Besucherzahlen geschlossen hat. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz …

Ach wie nett, die Heimat schreibt. Namibia (schon gemacht, als ich noch keinen Blog geschrieben habe), Caprivi, Botswana, Zimbabwe klingen ebenfalls gut in meinen Ohren. Ist bestimmt sehr spannend gewesen damals, noch abenteuerlicher als heute (na ja, kommt auf die politische Lage an). Da ich immer auch auf der Suche nach Rudermöglichkeiten bin, wird daraus vermutlich so schnell nichts. Aber wer weiß. Ich habe gerade gesehen, dass man in Zimbabwe auch rudern kann. Sed etiam 😉 Viele Grüße, Bettina

Schöne Blogs, danke ! Haben mich an alte Zeiten erinnert, hab vor ca. 45 Jahren länger “dort unten” gelebt.

Ev. , wenn noch Zeit, auch Namibia+Caprivi+Botswana+Zimbabwe besuchen ?

Würde gerne eure Berichte darüber lesen…….das sind leider grössere Entfernungen und man sollte sich bei Autopannen selber helfen können (elektronikfreien!! Oldtimer fahren).

Wünsche noch viel afrikanische Lebensfreude

Ein Zebrafell+ammerseefreund